深評:中美貿易戰又起 汽車業殃及幾何

近日,美方突然出臺500億美元加征關稅清單,中方第一時間反制,回應500億美元加征舉措,美方對此表示“2000億+2000億美元”加征方案枕戈待旦。原本有平息之勢的中美貿易戰,為何硝煙重燃?貿易戰還將發展到何種地步?汽車產業作為重要籌碼又會受到哪些影響?消費者買車是否會面臨政策不穩定性問題?諸多問題敬請看本期深度分析。

本期行業評論員——智電汽車專家團,由一群擁有汽車專業碩、博士學歷,十年以上汽車產業工作經驗,分布在高校、汽車行業協會、零部件公司、主機廠、咨詢公司等不同產業環節鏈條上的資深人士組建。在汽車產業向智能化、電動化轉型升級之際,向更多的人分享汽車產業的新科技。

本文作者:胡玉峰,先后從事汽車電控開發、整車試驗、節能與新能源汽車產業咨詢等工作,曾參與國家863重大項目、工信部“節能與新能源汽車技術路線圖”、中國工程院“汽車強國戰略”等10余項重大研究/行動,擅長汽車產業評論分析與政策解析。

本期精華導讀

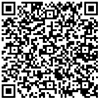

★ 中美貿易戰的本質是大國地位之爭,是世界權利爭奪的表象,從這個角度來講,貿易戰不可能輕易結束。

★ 中美貿易戰中,當前汽車體量微乎其微,但中美兩國仍將汽車作為“保留對象”,其背后原因在于《中國制造2025》和中國汽車產業海外擴張時機來臨。

★ 短期內,美國本土生產的外資豪華品牌將受到嚴重沖擊,價格劣勢急劇拉大。

★ 受特朗普制造業回流的執政策略影響,美國本土生產的外資豪華品牌即想轉移生產基地來規避貿易戰糾紛,又難以明目張膽執行,頗為難受。

★ 中長期來看,汽車關稅單向加征是大概率事件,有意購買美國進口車的消費者,建議從速入手或者轉移購車目標。

一、中美貿易戰硝煙重燃

在中美兩國密集外交斡旋和雙邊溝通下,2018年5月20日,雙方發表聯合聲明,指出“雙方同意,將采取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差”,“貿易戰不打了”的言論甚囂塵上。

好景不長,2018年6月15日美國突然單方面發布聲明,宣稱對原產地為中國的500億美元商品加征25%關稅,其中7月6日先對340億美元的商品加征,剩余160億美元待征求意見后再做定奪。

24小時之內,我國商務部迅即接招,一紙堪稱同個模子刻出來的公告有力的回擊了美方的“出爾反爾”,同樣是500億美元,同樣是7月6日先執行340億美元,針尖對麥芒。

我國商務部回擊后,美方放出風聲:“正在討論后續2000億+2000億美元”的進一步加征關稅方案。雙方你來我往,硝煙味逐日濃厚,此前平和的氣息一掃而空。

劇情反轉符合筆者此前的預判:“中美貿易戰不會輕易結束”。因為,本質上這是全球第一大經濟體與第二大經濟體的權利和地位之爭,雖然武力形式的戰爭形態已難以上演,但經濟形式的貿易戰乃至終極的貨幣戰,將持續存在于這場全球NO.1的爭奪過程中。

所以,作為戰略遏制中國崛起的重要手段,貿易戰很難避免,寄希望于美方“懸崖勒馬”無異于“癡人說夢”。

二、汽車產業為何再被牽連?

不管是在美方和中方前期公布的擬加征關稅目錄中,還是在本次正式加征關稅目錄中,汽車均赫然居于其中,且基本覆蓋所有主要的進出口汽車類別。

但實質上,汽車在中美雙方的貿易額中基本唱不了主戲。2017年美國從中國進口4298億美元,中國從美國進口1539億美元;而中美雙方從對方進口的汽車金額則僅為130.7億美元和14.3億美元,分別僅占8.49%和0.33%。

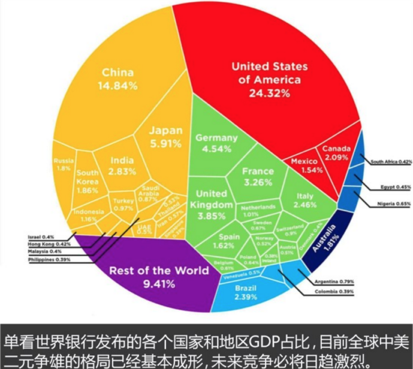

如此低的占比,為何偏偏要拿汽車說事兒?在筆者看來,美方的核心在于抑制《中國制造2025》,而中方則僅僅是以牙還牙。對此,美方毫不避諱,USTR甚至直接明目張膽的寫到了背景申明里面,在美國人看來,《中國制造2025》就是中國戰略崛起、構建21世紀產業競爭優勢的最后一塊基石,必須搬掉。

而《中國制造2025》里面,已經明確將發展先進汽車制造業和推動汽車產業海外擴張作為重要內容。因此,雖然當前占比僅為0.33%,但在起步期就給中國車企的出口計劃當頭一棒、并示范給其它“盟友”效仿,是美國人把汽車劃進目錄里的真實目的。

關稅加征誰最受傷/消費者何時買車

三、關稅加征誰最受傷?

首先,雙方對汽車單向加征25%的關稅,美方受到的沖擊更大。自2018年7月6日起,原產地為美國的汽車產品普遍將被中國征收40%的關稅,而原產地為中國的汽車普遍將被美國征收27.5%的關稅。但前面已經提及,中方從美國進口的汽車量高達28.02萬輛,涉及金額130.7億美元,遠高于美方從中國進口的規模。所以,中方被加征的稅額不到3億美元,而美方被加征的稅額則預計在50億美元左右。

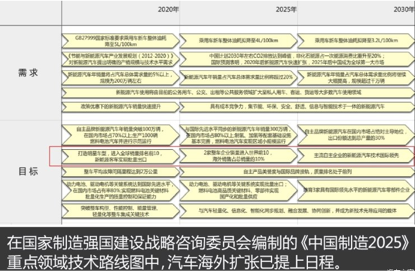

其次,落差效應將導致美國本土制造遭遇價格劣勢。根據國務院關稅稅則委員會相關規定,2018年7月1日后,進口汽車將執行15%的關稅稅率;而2018年7月6日后,進口至美國的汽車將被加征25%關稅稅率。換句話說,美國本土造與其他國家造有了25%的關稅差額,這種落差將導致美國本土造受到國內市場排斥。以一輛林肯MKX為例,加征25%關稅后將直接增加15萬元左右的購車成本(對消費稅等后續稅種有疊加計算效果),市場競爭力大打折扣。

美系品牌中受直接沖擊最大的為林肯和特斯拉。2017年國內共計進口林肯品牌64738輛,居TOP10第7位,高居美系品牌第1位。顯然,林肯正欲加大攻勢但卻被來了個絆馬索。毫無疑問,林肯國產化進程必然加快,否則明年銷量腰斬并無不可能。難兄難弟還有特斯拉,2017年其進口量達到了2萬輛左右,僅代理公司拓速樂就進口了17011輛。

美系品牌還將受到零部件的間接沖擊。此前兩年,上汽通用已計劃在未來3年從美國采購價值22億美元的零部件產品,福特中國在未來3年從美國進口的整車及備用零部件的總額將達到95億美元(未公布明細)。受中方反擊目錄第545項“變速箱及其零部件”的條款約束,通用福特的高端變速箱(如8AT)也面臨國產化的壓力。

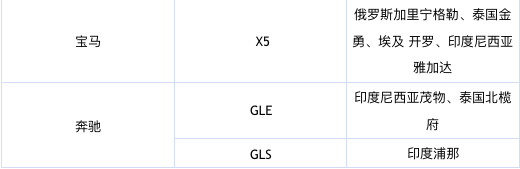

德系品牌無辜躺槍。雖然中方的反擊政策針對的是美國,但由于通關時只考慮生產地不考慮品牌從屬國,所以德國車企在美生產的出口車型將無辜躺槍,成為政策的犧牲者。粗略統計,僅寶馬就將有X5、X6等上量的SUV車型受到影響,而寶馬X5在2017年的國內進口量已經高達56151輛。寶馬美國Spartanburg工廠是全球最大的X系列生產地,未來支撐寶馬品牌高端形象的寶馬X7也將在此國產,中國是該車最為重要的市場之一。由于X7只在美國Spartanburg工廠生產,X5等車型還有泰國工廠等,可見X7將受到較大關稅影響。

日系品牌坐收漁翁之利。相比寶馬、奔馳,日系品牌雖有眾多車型在美投產,但無論是謳歌還是斯巴魯,主要生產的車型國內進口規模都極小,雷克薩斯這一最大走量的品牌又主要來自于日本九州工廠和田園工廠。所以,日系在這次中美加征汽車關稅的沖突中,反而是最大受益者。如無意外,其2019年將繼續鞏固國內進口車市場NO.1的地位。

四、車企如何應對?

國與國爭,車企可不想當擋箭牌。擺在他們面前的就三條路:積極開展政治斡旋、加速國產化、產能轉移。政治斡旋這里不多談,我們主要關心加速國產化和產能轉移的事。

對于加速國產化,不管是中系、美系品牌,都會受關稅政策刺激,考慮到對方國家投產建廠的事情,或者將進口產品加速導入已有生產基地。美系品牌肯定會選擇加速導入,但特斯拉這類原先沒有生產基地的品牌,將面臨發改委投資新政的約束,難度增大。中系品牌則會考慮到美國或周邊國家建廠,但那畢竟是極少數車企能干的事。

對于產能轉移,德系和日系會更加傾向。在博弈結局尚未明朗化的態勢下,德系和日系作為第三者顯然不會蹚渾水,保留現有基地僅做產能調配轉移顯然更穩妥。比如,奔馳GLE和GLS在印度、印尼等國有生產線,可以實現快速切換。

但無論如何,車企特別是外資豪華品牌夾在特朗普“制造業回流、不在美國產就懲罰”和“不轉移就是高關稅”之間,進也不是退也不是,尷尬至極。所以一舉一動都必須慎重思考,否則容易招致無妄之禍。

五、消費者如何判斷買車時機?

在雙方公布加征關稅消息后,此前已經宣布降價的特斯拉再次率先回應:“暫停部分車型預訂”。確實,政策走向不明,特斯拉也不知道怎么辦,也不知道未來交付的車會實行哪種報關計稅方式,所以干脆就停止預訂,省的解釋不清引起糾紛。

那對于消費者而言,又如何來判斷買車時機呢?

在筆者看來,加征關稅已經是極大概率事件,所以消費者如果有意向購買美國本土生產的進口車,請越快購車越好,盡量搶在7月6日之前,以有現車為佳,否則政策實施后,所購車輛再辦理清關手續時也會被割一刀。而且這類細分市場的走勢是“庫存少的先漲,庫存多的后漲”,可以作為參考。

消費者如果只是想購買進口車而不限定于美國本土生產,請不用過于著急購買。畢竟政策實施后還有一段時間發酵期,市場調整效果不會立即體現,更大的優惠應該還在后面,所以可以更加寬裕和從容的進行挑選和比較。

六、總結

不管怎么樣,還是希望中國品牌能夠更好的發力,早日建設出中國自己的寶馬、自己的奔馳、自己的雷克薩斯乃至自己的蘭博基尼。與加稅讓對方恐懼相比,筆者更寧愿看到,我們恐懼對方加稅,因為那說明,《中國制造2025》實現了。